Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika.

Hari-hari ini menjadi sangat penting untuk memahami apa sih peran pesantren/kiai dalam perubahan sosial. Apalagi, menyangkut persaingan politik dalam pilpres, semua perhatian politisi kini mengarah pada bagaimana cara mereka menaklukkan hati warga Nahdliyin.

Tujuannya, hanya satu bagaimana meraup dukungan suara warga Nahdliyin sebesar-besarnya.

Banyak orang mengira bahwa sikap kalangan Nahdlyin dapat ditentukan oleh penetrasi pihak orang luar pesantren. Mereka menyangka bisa dengan mudah serta-merta dapat mengintervensi pendirian ulama atau kiai, misalnya dari sebuah pesantren.

Banyak pula pihak yang yakin dan meremehkan bahwa kiai dan kalangan sebuah pesantren bisa diperintah-perintah begitu saja. Jawabnya, jelas nanti dahulu. Mereka yang berpendirian seperti itu, pasti orang yang tak paham budaya pesantren dan apa itu budaya serta sistem sosial yang hidup warga Nahdliyin.

Kalau melihat pada sejarahnya, misalnya mengacu pada buku-buku Martin Van Bruinessen, jelas menyatakan hanya mimpi di siang bolong hari bila ada pihak yang bisa mengintervensi pesantren.

Bahkan organiasasi NU pun tak akan bisa mempengaruhinya. Paling banter hanya bisa melakukan negosiasi. Dalam hal ini mengacu pada penelitian Clifford Geerzt mengenai perubahan sosial, kiai itu di ‘ndalem’ pesantrennya adalah merupakan ‘raja’ sekaligus ‘penjaja' bagi ide-ide masuknya kepentingan ke dalam komuninas pesantrennya. Para kiai itulah yang menjadi sumber ide dan juga para kiai itulah yang menjajakan ide itu ke kalangan santrinya.

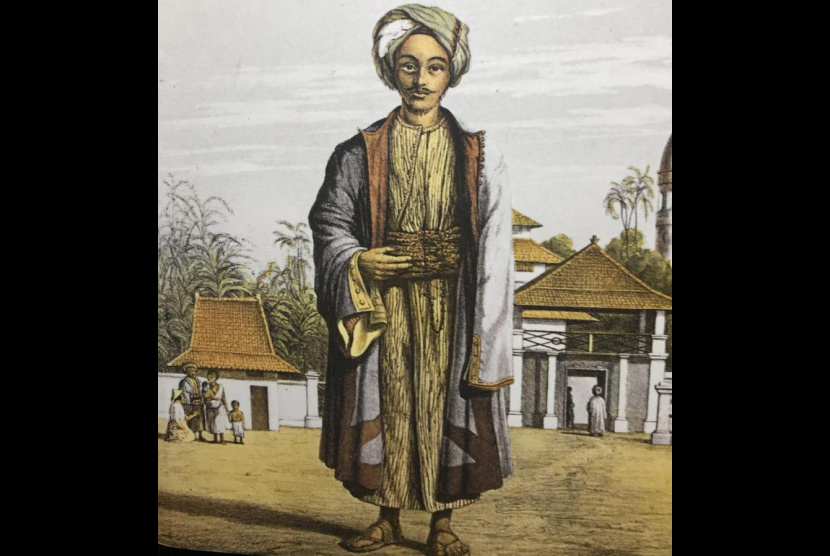

Hal ini karena semenjak awal berdirinya, ratusan tahun silam, pesantren adalah sebuah lembaga mandiri. Pesantren adalah wilayah swatantra atau perdikan yang mandiri dari kekuasaan apa pun.

Pesantren dari dahulu zaman raja-raja merupakan area wilayah yang bebas pajak dan mandiri dalam pengelolaan kehidupan sosial dan ekonominya. Raja waktu itu memberikan hak ‘istimewa ‘ itu. Pemimpin wilayah itu adalah kiai atau ulama. Pesantren menjadi pusatnya.

Untuk organisasi Nahdlatul Ulama (NU) misalnya bila dilihat dari sejarahnya adalah organiasi yang dibentuk para kiai dari pesantren. Jadi NU berdiri tidak mendahului adanya pesantren. Alhasil, sifatnya merupakan organisai persaudaraan atau paguyuban.

Imbasnya, sebagai organisasi NU (termasuk organisasi politik yang selama ini ada di kalangan Nahdliyin), misalnya tak bisa mengintervensi pendirian seorang kiai di pesantren. Bahkan, sebaliknya, pendirian kiai di pesantren itulah yang mempengaruhi kebijakan NU. Dan bila digambarkan dalam gambar jaringan komunikasi, tampak akan terlihat sebuah gambaran yang rumit bak sarang laba-laba.

Situasi ini misalnya berbeda dengan organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini relatif dapat menyetir sikap institusi pendidikan dan amal usaha yang dikelolanya. Ini karena persyarikatan itulah yang membentuk adanya institusi tersebut. Apa yang diperintahkan organisasi akan sejalan sampai ke tingkat institusi pada tingkat bawah.

Jadi bisa dibayangkan betapa rumitnya melakukan negosiasi di kalangan warga Nahdliyin, yakni pesanren. Siapa pun harus menyakinkan para ulama beserta para jaringan pesantrennya sekaligus. Mereka harus datang satu per satu menyakinkannya.

Kerja proses negoisasi jelas tidak bisa serta-merta dan harus sudah bersifat jangka panjang. Tidak mungkin bisa menyakinkan ulama pesantren bila itu dilakukan sesaat, misalnya hanya jelang pemilu.

Ingat para kiai dan pesantren itu punya marwah! Jangan anggap sepele….!