Beberapa saat setelah pengumuman kelulusan SMA, di televisi muncul sejumlah pelajar berprestasi. Mereka tidak saja menggambarkan kecerdasan otak, tetapi juga perilaku dan budi pekerti. Saya jadi teringat syair lagu grup BIMBO berjudul “Aisyah Adinda Kita”, yang berlirik sederhana namun menggugah nurani:

Aisyah adinda kita yang sopan dan jelita

Angka SMP dan SMA sembilan rata – rata

Pandai mengarang dan organisasi

Mulai Muharam 1401 memakai jilbab menutup rambutnya

Busana muslimah amat pantasnya

Aisyah adinda kita yang sopan dan jelita

Index Prestasi tertinggi tiga tahun lamanya

Calon insinyur dan bintang di kampus

Bulan Muharam 1404 tetap berjilbab menutup rambutnya

Busana muslimah amat pantasnya

Aisyah adinda kita tidak banyak berkata

Aisyah adinda kita dia memberi contoh saja

Mudah sekali membayangkan apa yang akan terjadi di negeri ini dengan puluhan, ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan Aisyah. Karenanya, sudah sepatutnya media memberikan porsi dan expose yang layak untuk teladan-teladan seperti ini. Beprestasi, berbudi, berbakti dan bernurani.

Namun, mari kita bayangkan jika di saat yang sama, yang dimunculkan serta dielu-elukan mereka yang baru lulus SMA ini adalah wanita berbusana minim, wajah coreng moreng, dengan aksi-aksi seronok tanpa makna dan mengisyaratkan kerapuhan dan kegalauan jiwa. Apa yang akan terjadi pada bangsa kita?

Beberapa orang dengan label pluralis, modernis, serta ulama dengan aqidah tak tergoyahkan, lupa bahwa generasi muda kita masih sangat rapuh dan tidak selevel dengan kemampuan mereka. Sehingga, jika kita mencegah mereka dari aksi corat-coret seragam pasca kelulusan saja tidak mampu, maka janganlah kita malah memberi kesempatan mereka ter-expose dengan figur-figur yang justru memperkuat perilaku berlebihan dan sia-sia.

Saya yakin, tidak ada yang percaya bahwa membangun kreativitas harus dimulai dengan mencoret-coret wajah, berdandan menor dan norak untuk memancing perhatian seksual lawan jenis. Saya tidak percaya, membangun kebebasan berpikir hanya bisa ditempuh dengan cara menuliskan dan menyanyikan hal-hal yang mengajarkan nilai-nilai destruktif.

Saya lebih tidak percaya lagi, bahwa nama Indonesia akan lebih menjulang di manca negara, jika membolehkan atraksi-atraksi semacam itu bertempat di negeri ini. Bahkan, ketegasan kita menjunjung budaya lokal akan menjadi catatan positif di dunia sebagai bangsa yang percaya diri dan memiliki identitas.

Yang saya percaya adalah, bahwa semua negara sedang berkompetisi dan bersaing di kancah global. Seperti ketika negara-negara maju sulit membendung kemajuan inovasi yang kemudian ditiru negara-negara berkembang. Negara-negara maju pun mengirimkan produk-produk budaya, yang diharapkan dapat melambatkan generasi-generasi muda mereka untuk melupakan cinta tanah air, cinta budaya nasional dan nilai-nilai kebangsaan lainnya.

Mereka dibuat sibuk mengobservasi, dan mengkonsumsi budaya yang memiliki akar jauh berbeda dengan tempat di mana mereka lahir. Tak mengejutkan jika hasilnya adalah, semua yang berasal dari negara-negara pengekspor budaya itu, termasuk produk-produk industri mereka, begitu dicintai dan dikaitkan dengan kemajuan. Akibatnya, banyak produsen di negeri ini malu dan takut produknya tidak laku jika memakai merek bangsa sendiri.

Tiap tahun, generasi-generasi terbaik negeri ini, yang berprestasi dengan nilai akademik tertinggi, diseleksi oleh negara-negara maju tersebut dengan iming-iming beasiswa. Mereka dicekoki kemapanan dan kenyamanan sehingga lupa kembali ke tanah air. Lupa, bahwa bukan hanya mereka yang perlu nyaman dan mapan, tetapi juga jutaan tetangga, teman dan kerabat mereka yang masih miskin. Akibatnya, tidak semua potensi bangsa bisa dikerahkan untuk memajukan negeri ini, serta mempertahankan dari persaingan global.

Lebih menyedihkan lagi, mereka yang "tersisa" dan yang "rela" maupun "terpaksa" berjuang di dalam negeri. Mereka menghadapi musuh yang tidak kalah beratnya bernama Korupsi dan Nepotisme. Pelakunya tak lain adalah penggemar hedonisme, yang antara lain dididik melalui berbelanja sesuatu yang kurang bermanfaat meskipun dengan harga mahal.

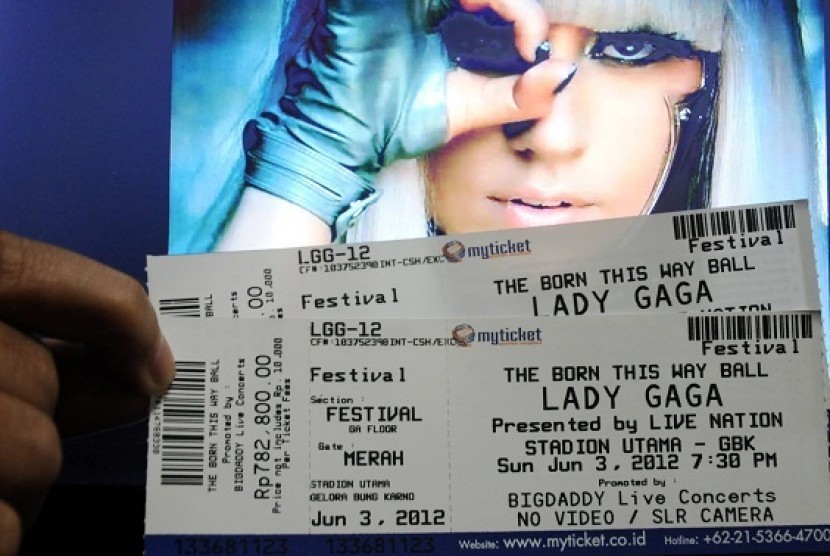

Para pelaku itu menggemari atraksi-atraksi yang tidak memiliki manfaat jelas, selain memuaskan hasrat bergoyang dan mengekspresikan tingginya status sosial. Hal tersebut ditunjukkan dengan mahalnya harga tiket dan kontroversialnya sang artis.

Tidak ada energi positif yang dihasilkan dari atraksi semacam itu, selain menyakiti mereka yang tidak mampu dan mengokohkan watak borjuis. Mereka bangga membelanjakan uang senilai upah minimum regional seorang pekerja garmen.

Terlebih, hasrat borjuis yang ditandai dengan mengagumi diri sendiri (narsisisme) itu kini difasilitasi oleh berbagai sosial media yang membuat mereka ketagihan dari waktu ke waktu untuk meneguhkan perilaku mereka. Ibarat pelajaran, ketika itu diulang dari waktu ke waktu dan makin dinikmati, tentu makin mendarah daging dampaknya.

Negara yang terlena dan membiarkan generasinya teracuni oleh budaya sia-sia semacam ini, pada akhirnya akan tertinggal secara hakiki dan dibuai tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terbukti, ketika krisis terjadi hanyalah angka semu yang tidak memberi bekas nyata di dunia nyata.

Kita harusnya belajar, bahwa Jepang membangun kembali semangat memajukan ekonomi negerinya bukan dengan atraksi semacam Lady Gaga. Melainkan, film-film pembangkit semangat semacam Oshin. Pun Amerika, Korea dan negara-negara maju yang lain. Jika budaya-budaya pop tersebut muncul di negeri itu saat ini, semata karena fundamental ekonomi mereka sudah memadai. Mereka pun juga merasa sudah "pantas" untuk "itu", setelah sekian lama berjuang tanpa semua "itu".

Mari kita renungkan. Caranya dengan melihat lebih dari 25 juta tetangga, teman, bahkan saudara kita yang harus mencukupi hidup dengan uang senilai tiket tontonan kita. Sudah "pantas"-kah kita?

Syaiful Hikmah